1月22日はウサギの誕生日だそうです。

小幡家では当日、ウサギと一緒に食卓を囲んでお祝いをしました。

一体彼(彼女?)が何歳になるのかわかりませんが、ハッピーバースデーウサギ。

“新保の家”

前回の木構造解説に引き続き、断熱気密の考え方について書いてみます。

ダイキョーは新住協のマスター会員ですので、基本的にはそちらに沿っております。

新住協(新木造住宅技術研究協議会)|住宅性能向上を目指す民間の研究機関

まず外壁。

上棟後、まずは耐力面材と呼ばれる大判のボードを柱や梁の外面に張ります。

耐震性能や防火性能を担うモノですが、ここを気密層と考えるのが新住協のボード気密工法。

継手に気密テープを張って、隙間を埋めて気密性を高めます。

この気密ラインをどの層に設けるのか? は設計者によって考え方が違ったりしますが・・・

昨今は耐震等級3というのが標準的になってきて、

耐力面材を張るのがほぼ必須となっているので、

どうせ張るのならばここで気密を取るのが合理的だろうというのがボード気密工法の考え方です。

その後、付加断熱材を施工して行きます。

今現在はネオマフォームという発泡ボード系の断熱材を標準としております。

単位厚みあたりの断熱性能が高く、雨濡れもOK、

経年による性能低下もほとんど無い優秀な断熱材です。

デメリットは・・・値段が高いというところでしょうか?

下地木材の規格の関係で、 45mm or 60mm厚とすると納まりが良い。

それ以上の厚みも出来ますが、

大工が持っている丸ノコだと一度で切断できないので手間がかかるし、

そもそもそこまでの断熱性能が必要なのか?という話もあるので、

現在はこの厚みで落ち着いております。

でもね、本当はね、

ここにグラスウール断熱材を使うの新住協のがセオリーであり鉄の掟なんです。

たしかにグラスウールという断熱材は安価で性能も良くて、

正しく施工すれば経年劣化も無くて、コスパの良いすばらしい断熱材だと思います。

事実、ダイキョーでも2019年まではグラスウールによる外壁付加断熱を標準としておりました。

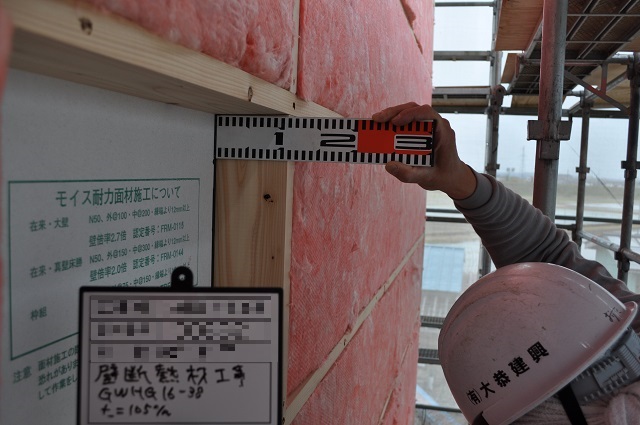

下の写真のようにグラスウールの厚み(105mm~120mm)と同じサイズの下地木材を

455mm間隔で打ち付けて、その間にグラスウールを入れていきます。

しかし、

大工や現場監督から「手間がかかりすぎる」「雨天時の施工が大変」という声がありました。

手間がかかりすぎる = 下地木材の加工&取付に人件費がかかりすぎる

雨天時の施工が大変 = グラスウールは雨濡NGなので養生に人件費と工期がかかる

まぁこういう話ですね。

棟数をこなしていけば慣れてきて問題は解決するかとも考えましたが、

やはり現場からの声は無視できません。

上記の問題を解決できるのはネオマフォームですよね。

木下地不要だから人件費軽減、雨に濡れても大丈夫。

値段が高いというけれど、人件費と工期をトータルで勘案すると・・・うん。

という事で現在はネオマフォームが標準仕様となっております。

実は本音を言うと、グラスウールによる付加断熱も捨てがたいと考えております。

壁が厚い方がサッシをインセットしやすくて窓からの熱損失や結露を抑えられるし、

グラスウールがたっぷり入った壁は遮音性が高く、屋内が静かです。

また、ネオマフォーム自体に透湿性が無い事がメリットとなりデメリットともなります。

(透湿させるかさせないか・・・調質気密シート?そのあたりは割愛します)

(グラスウールによる付加断熱も御希望であれば設計施工させて頂きます)

・・・

で、付加断熱材の上にタイベックシートと下地木材を張って、外壁の施工を待ちます。

続いて壁内の断熱材。

これはもう、グラスウール一択です。

高性能16k 105mm~120mm厚。普及品なので入手性も良くてコスパ最高です。

グラスウールマイスターの資格を持つ大工達が施工していきます。

その後、

室内の水蒸気が壁内に入らないように室内側に防湿シートを張る。

これは気密のためではなくて、防湿のため。壁内結露を防ぐため。

結果的に気密層的なモノになるけれど、

気密はあくまで外部の耐力面材で確保しているイメージ。

以前、“椿澤の家” で防湿シートを張っていない状態で気密測定を行ったことがありますが、

その状態で C = 0.2 cm2/㎡ でした。

やはり気密は躯体外側でとったほうが確実です。

続いて基礎の断熱。

これは以前ブログに書いていますね。

現場の様子(新保の家) その二|ブログ|新潟県長岡市の注文住宅・新築・リフォーム・リノベーション 有限会社大恭建興

基礎内断熱として、発泡ボード系の断熱材(PSF3種b)を張っております。

立上りは100mm厚、スカートは75mm厚。

床下エアコン暖房を行う場合は床下空間の温度が相対的に高くなるので、

基礎からの熱損失が大きくなります。

基礎コンクリートから熱がどんどん逃げていくイメージ。

実は、床下エアコンによる暖房って普通に壁付エアコンで部屋を暖房するよりも、

暖房費用が余計にかかる傾向にあります。

快適性との暖房費用のトレードオフという事で済ませておりましたが、

やっぱりそれじゃあいかんという事で昨年から基礎断熱仕様を強化しております。

スカート断熱からスラブ上全面断熱へ仕様変更し、暖房費用の低減を狙います。

スラブ上全面断熱に仕様変更してからは、断熱材に保護板を張っております。

作業や点検のために人間が床下空間に入ったときに

柔らかく傷つきやすい断熱材にダメージを与えないようにするためのモノです。

最後に天井(屋根)の断熱。

天井下地を組んでから、室内側に気密防湿シートを張り、

セルローズファイバーを吹き込みます。

壁と違ってここは気密ラインという考え方です。

柱やスジカイとの取り合い部分をしっかりと気密処理しましょう。

天井裏には木下地や配線が巡っていて凹凸がたくさんあるので、

そういった隙間にもしっかり充填できるブローイング方式の断熱材が好ましいですね。

マット状の断熱材でもいいけど、隙間なく施工するのは難易度が高め。

素直にブローイング方式にしましょう。

300mm~400mmくらいの厚みで施工することが多いです。

木造住宅で多用される板金(ガルバリウム鋼板)屋根は、

雨やアラレの音が室内へ伝わりやすいのが難点ですが、

セルローズファイバーは吸音性が高いので騒音低減効果も期待できます。

繊維系断熱材の地味なメリットです。

このような造りでいくと、おおよそ下記のような性能値となります。

C値 ≒ 0.1~0.2 cm2/㎡

Ua値 ≒ 0.25~0.3 W/㎡・k

HEAT20のG2はクリアするけど、G3には少し届かないくらい。

ベストバランスはこのあたりかなぁ?というダイキョー標準仕様です。

外壁、基礎、天井(屋根)の気密断熱についてしっかり目に解説してみました。

次回は窓と換気について、書いてみようかと思います。