“新保の家”

前回の基礎構造解説に続き、今回は木構造について書いてみます。

・・・

ダイキョーの造る建物は “木造在来工法” と呼ばれる極めて一般的な木造でして、

日本古来のオープン工法です。

大手ハウスメーカーのクローズドな工法と違い、

どこの工務店でも新築から増改築まで対応できるのが魅力。

ダイキョーの場合、全棟構造計算(許容応力度計算)を行い、

屋根の上に雪が1m載った状態で耐震等級3をクリアすることを確認しております。

もちろんそれ以上の耐震耐雪性能も可能ですが、間取りへの影響もあるので応相談。

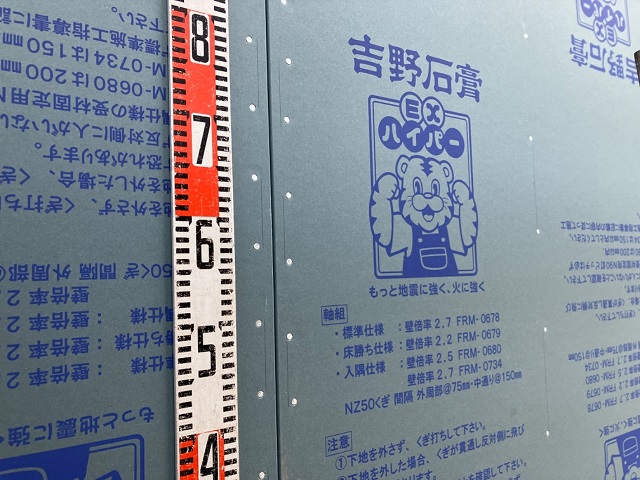

で、高い耐震性能を持たせるには下の写真のような耐力面材と呼ばれるモノを用いると、

あんばいがいい。

厚み9~12mmの幅910mm×高さ3000mmという大きな板材を土台、柱、梁に釘で留めつけて、

外周部をすべて頑丈な壁にするイメージですね。

さらに窓上下の腰壁や下がり壁も準耐力壁という耐震要素となり、

耐震性の余力が生まれます。(準耐力壁を構造計算上の耐力に含めていないので)

また、外壁には法律で一定の防火性能も求められるんですけど、

このような耐力面材を張る事でそちらもクリアできると。

一石二鳥か。

更に言うと、ダイキョーではこの面材を気密ラインとして考えているので、

面材継手に気密テープを張ります。

“耐震” “防火” “気密” の一石三鳥ですね。

このような耐力面材は昨今の高性能住宅には欠かせないモノとなっております。

積雪荷重を考慮した耐震等級3ともなると耐力壁がたくさん必要ですから、

外周部の耐力面材だけでは足りません。

他の耐震要素として、スジカイも併用します。

下の写真にある、斜めに入っている木材がそれです。

突っ張る力&引っ張る力で地震に耐える。

壁内に断熱材が入る外周部についてはシングルスジカイまでとし、

ダブルスジカイは避けます。

ダブルとなると木軸が入り組み、グラスウールを隙間なく入れるのが大変なので。

大工さんへの配慮です。

断熱材が絡まない内部はダブルスジカイをバシバシ設置。

やみくもに設置するのではなく、

構造計算により偏心バランスを確認して、

地震時に建物がねじれないように配置していきます。

強い壁を作ると、その両端の柱には地震時に強烈な引抜力が働きます。

柱が土台や梁からすっぽ抜けようとするから、それを金物で抑えるという話。

この引抜力は計算によって柱一本づつ算出、力の程度に応じて接合金物を選定します。

また、柱の直下率を高めて、

梁が無駄に太くならないよう(経済的な架構計画になるよう)努めております。

特に豪雪地帯の場合は積雪荷重を2.0m以上で設計することもあるので、

この直下率が悪いと梁がめちゃくちゃ太くなってしまい、大きなコストアップに繋がります。

逆に直下率が高いと(経済的な架構計画だと)、

積雪荷重を大きくしてもコストアップは最小限で済みます。

まずは合理的で経済的な構造計画が重要です。

しかし残念ながら上下階の柱位置や耐力壁線がズレまくっているような建築物は、

世の中にたくさんあります。。。

あなた本当にプロですか??

というような構造の原理原則を無視した驚愕の間取りを見かける事も。。。

来春の4号特例廃止を機に、業界全体の構造知識が底上げされるといいですね。

柱や梁は基本的に新潟県産の杉材を使用。地産地消SDGs。

ただ、杉材はベイマツや構造用集成材と比べると強度が低く、

それらと同じ強さを得るには大きな断面が必要となります。

特に荷重が集中する梁は杉材だと断面が大きくなりすぎて納まりが悪かったり、

不経済だったりするから、そういう場合は部分的にベイマツや集成材を使います。

適材適所ですね。

・・・

と、こんなことを考えながら我々は線を引いているわけです。

家が出来上がってしまえば見えてこない部分。

でもとっても大切な、構造の話でした。